AA.VV., Natale in giallo, Torino, Einaudi, 2020;

pp. 239

lunedì 15 dicembre 2025

NATALE IN GIALLO: UNA RACCOLTA MISTERIOSA DA LEGGERE SOTTO LE FESTE

mercoledì 19 novembre 2025

PAURA! UNA RACCOLTA DI CLASSICI DAVVERO HORROR

Donatella Ziliotto, Paura! Classici col brivido, Torino,

Einaudi Ragazzi, 2019; pp. 214

martedì 18 novembre 2025

STORIE DI GIOVANI FANTASMI (GARANTISCE ASIMOV)

AA.VV., Storie di giovani fantasmi, a c. di I. Asimov, Milano, Mondadori,

1999; pp. 177

sabato 11 ottobre 2025

NELL’ULTIMO PAULSEN SOFFIA IL VENTO DEL NORD

Gary Paulsen, Vento del Nord, Milano, Piemme, 2022;

pp. 188

IN ARTE EULARIA, UN ROMANZO PER RAGAZZI A TEMPO DI COMMEDIA DELL'ARTE

Caterina Nencetti, In arte Eularia, Signa (FI), Masso delle Fate, 2024; pp. 209

venerdì 10 ottobre 2025

I PRIMI, INQUIETANTI RACCONTI DI MATHESON

Richard Matheson, Tutti i racconti. Vol. 1: 1950-1953, Roma, Fanucci, 2019; pp. 576

sabato 16 agosto 2025

LA VARIANTE DI LÜNEBURG: L'ESORDIO DI PAOLO MAURENSIG

Paolo Maurensig, La

variante di Lüneburg, Milano, Adelphi, 2022; pp. 158

martedì 20 maggio 2025

VIAGGIA VERSO, UN LIRICO ON THE ROAD VERSO L’ADOLESCENZA

Chiara Carminati, Viaggia verso. Poesie nelle tasche dei jeans, Milano, Bompiani, 2018; pp. 144

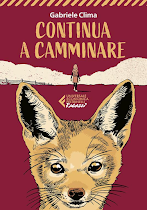

CONTINUA A CAMMINARE, UN LIBRO DI GABRIELE CLIMA

Gabriele Clima, Continua a camminare, Milano, Feltrinelli, 2017; pp. 159

lunedì 19 maggio 2025

LE CENERI DI ANGELA: LO SPLENDIDO ESORDIO DI FRANK McCOURT

Frank McCourt, Le ceneri di Angela, Milano, Adelphi, 1997; pp.

384

LANSDALE, LA GRANDE DEPRESSIONE, HUCKBERRY FINN E... ACQUA BUIA

Joe R. Lansdale, Acqua buia, Torino,

Einaudi, 2012; pp. 335

domenica 18 maggio 2025

SE LA FILOSOFIA DI ARISTOTELE SI TINGE DI GIALLO…

Margaret

Doody, Aristotele detective, Palermo,

Sellerio, 1999; pp. 449

martedì 6 maggio 2025

CHIARA NELLA RETE, UN SEQUEL CONVINCENTE

Elisabetta Belotti, Chiara nella rete, Torino, Einaudi,

2024; pp. 240

giovedì 24 aprile 2025

DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO D'AMORE

Raymond Carver, Di cosa parliamo quando parliamo d’amore, Roma, Minimum Fax, 2009; pp. 153

domenica 13 aprile 2025

I BEATLES. I FAVOLOSI QUATTRO

Pierdomenico Baccalario, I Beatles. I favolosi quattro, Edizioni

EL, 2017; pp. 74

sabato 5 aprile 2025

TESTI E NOTE DI ISAAC ASIMOV

Isaac Asimov, Testi e note, Milano, Mondadori, 1985; pp. 186

UNA RACCOLTA DI SAGGI ERRANTI DA DANTE A FENOGLIO

Hans

Honnacker, Da Dante a Fenoglio,

Livorno, Edizioni Erasmo, 2024; pp. 113

venerdì 4 aprile 2025

JACK FRUSCIANTE È USCITO DAL GRUPPO DI ENRICO BRIZZI

Enrico Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Milano, Baldini &

Castoldi, 2006; pp. 182

mercoledì 2 aprile 2025

IL LEONE, LA STREGA E L'ARMADIO: UN GRANDE CLASSICO DI C.S. LEWIS

C.S. Lewis, Il leone, la strega e l’armadio, Milano, Mondadori, 2006; pp. 167

domenica 30 marzo 2025

MAI DEVI DOMANDARMI DI NATALIA GINZBURG

Natalia Ginzburg, Mai

devi domandarmi, Torino, Einaudi, 2014; pp. 296

venerdì 28 marzo 2025

I QUARANTANOVE RACCONTI DI HEMINGWAY

Ernest Hemingway, I quarantanove racconti, Torino, Einaudi, 1999; pp. 554

domenica 23 marzo 2025

SESSANTA RACCONTI DI DINO BUZZATI

Dino Buzzati, Sessanta racconti, Milano, Mondadori, 2018; pp. 479

OPEN: LA STORIA DI ANDRE AGASSI

Lui è Andre Agassi da Las Vegas, classe 1970, uno dei talenti più cristallini che abbiano mai giocato su un campo di tennis, uno sportivo ch...

-

Da sempre i famigerati "bigliettini" sono un classico delle aule scolastiche di ogni parte del mondo. Ma è strano che il genere-bi...

-

La Fantascienza, che unisce in un'unica parola i termini "fantasia" e "scienza", è un genere di narrativa di consumo...

-

Questo volume costituisce l’incontro tra uno degli scrittori più sperimentali della letteratura italiana del Novecento, Italo Calvino (1923-...